新个税法实施后,个税扣除怎么算?房租怎么抵?

企业信用信息查询/489阅读/11-09 14:47

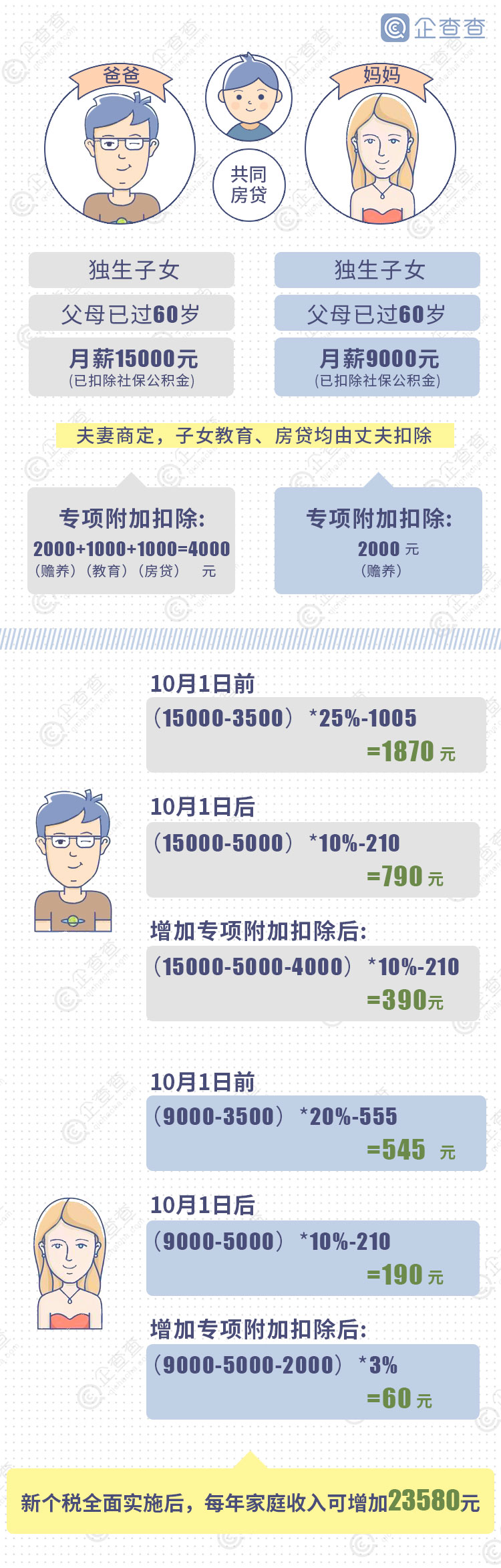

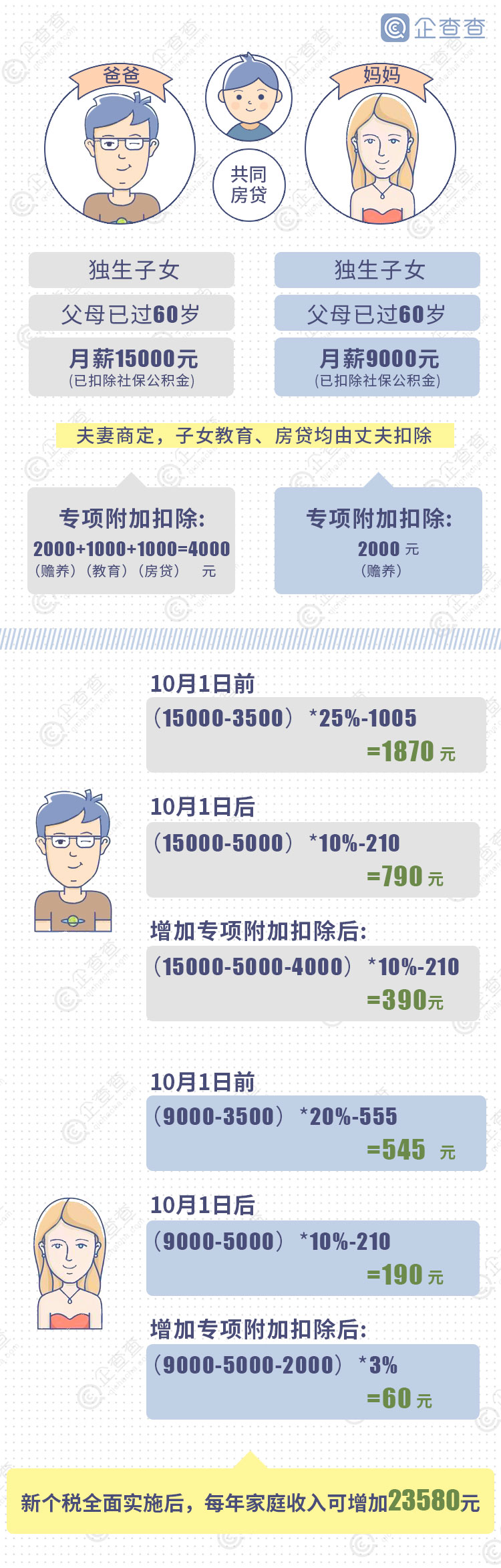

今年下半年,新个税的方案在人们的呼声中逐渐落地,在感受到减税政策的利好下,近日专项附加扣除也出了细则,养老、租房、房贷利息税前扣除,影响到生活的方方面面。想必你心中也有很多疑惑吧,租房抵扣需要开发票吗?如何证明是首套房?手续怎么办?一起来看~1.哪类人群受益较多?月收入过万,上有老(养老抵扣)、下有小(教育支出抵扣)、有房贷(利息抵扣)的人群,税后收入明显增加,取之于民,也切实地用之于民。

·非独生子女家庭,可以与兄弟姐妹签订书面分摊协议,分摊24000元(每月2000元)的扣除额度,如平均分摊、约定分摊等情况。但是,每一纳税人分摊的扣除额最高不得超过每年12000元(每月1000元)。比如,一位老人有三个子女赡养,每个孩子可以平均分摊每年24000元扣除额度,每人每年8000元;也可以经老人指定或者子女约定,每个子女分别享受6000、6000、12000的扣除额,但每个子女的扣除额不能高于12000元。

转载文章免责声明:文章仅代表作者观点,版权归原作者所有。因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如来源标注有误,或涉及作品版权问题烦请告知,本平台将及时予以更正/删除。本平台文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本平台只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本平台拥有对此声明的最终解释权。